Parthenope (2024)

- michemar

- 15 feb

- Tempo di lettura: 6 min

Parthenope

Italia/Francia 2024 dramma grottesco 2h16’

Regia: Paolo Sorrentino

Sceneggiatura: Paolo Sorrentino

Fotografia: Daria D’Antonio

Montaggio: Cristiano Travaglioli

Musiche: Lele Marchitelli

Scenografia: Carmine Guarino

Costumi: Carlo Poggioli, Anthony Vaccarello

Celeste Dalla Porta: Parthenope

Daniele Rienzo: Raimondo

Dario Aita: Sandrino

Luisa Ranieri: Greta Cool

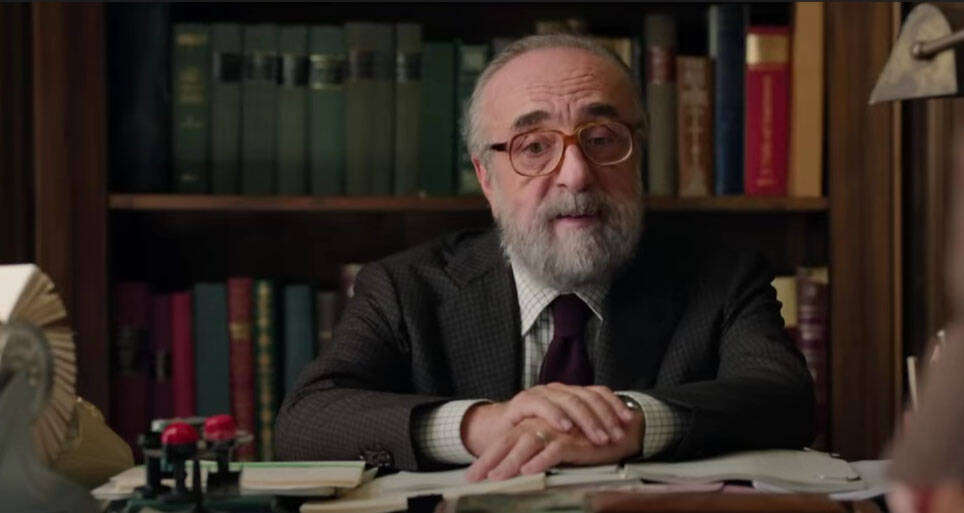

Silvio Orlando: prof. Marotta

Gary Oldman: John Cheever

Isabella Ferrari: Flora Malva

Peppe Lanzetta: cardinale Tesorone

Marlon Joubert: Roberto Criscuolo

Alfonso Santagata: Achille Lauro

Lorenzo Gleijeses: Sasà

Silvia Degrandi: Maggie

Stefania Sandrelli: Parthenope adulta

TRAMA: La vita di Partenope dalla sua nascita negli anni 50 fino ai giorni nostri.

VOTO 6,5

I più importanti maestri in assoluto della Storia del Cinema non hanno mai creato trincee o schiere contrapposte ma solo unanimità di giudizi (vedi Fellini, Bergman e pochi altri). Paolo Sorrentino, che maestro ancora non è e non so se lo diverrà mai, invece sollecita la suddivisione di chi lo ama dal primo momento e chi non sopporta la sua maniera di girare e narrare, il suo amore per l’estetica contemplativa, l’amore sviscerato per gli aforismi che compaiono continuamente nei film. Anzi, fino al punto che il presente film non ha dialoghi (son dialoghi?) ma piuttosto una battaglia navale sotto forma di massime, molto compiaciute, che ribattono in totale competizione quella appena udita e quindi ribattuta con una dello stesso tono, alla ricerca di vincere la tenzone. Qui, l’aforisma, che a volte è solo il capovolgimento della frase appena sentita, pare sia l’unica forma di comunicazione tra i personaggi – spesso solo due per volta, altrimenti, diciamo, avrebbero meno efficacia – ma non solo in maniera competitiva ma elevando il dibattito di questo tipo all’ennesima potenza senza il timore che si scivoli nelle frasi non sense o nei cosiddetti marzullismi. Sono poco dialogo e molto breve monologo. Lo spettatore assiste inebetito perché si accorge che nessun personaggio risponde alla frase dell’interlocutore in modo normale ma controbattendo con sagacia con un altro aforisma sperando di aver vinto almeno il premio di aver zittito l’altro. Però, va detto, in maniera funzionale, nel senso che giocano di fioretto, ma alla fine, in buona sostanza, le persone si son detto ciò che andava detto. Punto.

Dopo tanti film con la figura maschile al centro dell’opera, il nostro autore si concentra su una figura femminile. E che donna! Sceglie Celeste Dalla Porta per rappresentare Parthenope, non un nome a caso o attraente perché così classicheggiante, no. Ma proprio la Napoli partenopea, città sorta dall’acqua – come i monti manzoniani – alla stessa stregua del parto della mamma della ragazza, che dà alla luce la bimba nelle acque di Posillipo. Sorrentino è da anni che scrive per declamare la sua partenopeità, l’amore viscerale e devoto per la città e la squadra di calcio, ma senza mai mascherare il rigetto di certe sue particolarità che vede come difetti enormi ma anche come caratteristiche che, se cancellate, stravolgerebbero i connotati a cui è abituato. Come Napoli, Parthenope è bellissima, anzi meravigliosa, intelligente, attraente, affascinante, che seduce chiunque incroci nel suo cammino. Lei (entrambe) è sempre disponibile, non nega il sorriso o la parola ad alcuno. A volte, con piacere, si “concede”. Non facilmente, solo dopo essersene convinta e lo fa con compiacimento, senza pentimento. Salvo poi, come dopo il caso del boss camorristico, correre ai ripari dal ginecologo per abortire.

Il sesso e l’erotismo fanno parte della sua vita e per questo non riesce ad arginare i dubbi che sorgono nei rapporti con il fratello Raimondo, poi morto suicida, che spesso sfiorano il concetto di incesto, o la maniera in cui si fa sedurre, lentamente, dalla forte personalità del cardinale Tesorone (nomen omen), custode e artefice del sangue di San Gennaro, figura totem (oltre ovviamente all’aspetto mistico fideistico) delle credenze popolari, ma soprattutto guardiano del tesoro del Santo, con cui veste (o spoglia) la ragazza per poterne coniugarsi. Ma la parte migliore di questo scorcio è il perfido gioco di seduzione imbastito da entrambi i personaggi. Parthenope è di tutti ma anche di nessuno: è dei genitori, del fratello e dell’amico di casa Sandrino, è desiderata dal benefattore storico Achille Lauro, come dal boss Roberto Criscuolo e dal ricco imprenditore pronto a qualsiasi patto pur di averla. A volte è lei che fa avances, come nei riguardi del sofisticato scrittore americano John Cheever (Gary Oldman). L’unico rapporto di sola stima è quello che nasce con il professore Devoto Marotta (Silvio Orlando), presso cui si laurea e di colpo, abbandonando le sembianze di una dea giovane e facile, diventa una docente irreprensibile di antropologia, che solo dopo molti anni (una volta diventata Stefania Sandrelli) torna nella sua città.

Il film è una grande danza, un ballo coreografico corale con moltissimi personaggi che arrivano, si esibiscono come piace a Sorrentino, si affermano, sì, esistono, e poi spariscono. Ed ecco allora l’attrice grande dicitrice nascosta dal velo (Isabella Ferrari); l’attrice parruccata, involgarita e inacidita dal declino (Luisa Ranieri) (è decisamente lei, Sophia!) che odia tutte le caratteristiche di Napoli e dei napoletani, per lei tutti difetti. Poi tanti altri personaggi, ma tutti solo per qualche minuto sullo schermo. Una bulimia di creazione di figure che serve all’autore a creare una folla che deve abitare le sue fantasie e che deve parlare con i famigerati slogan, di cui si potrebbe anche citarne qualcuno. Ma a che servirebbe se tutto il copione è siffatto?

Perlomeno, però, questo film ha una sua trama, perché a volte non era essenziale, era solo il pretesto per la serie di scene che compongono di solito il mosaico sorrentiniano che noi chiamiamo film. No, stavolta la bella protagonista ha un suo percorso di vita raccontabile, con l’evoluzione del suo carattere finalmente maturato e incerottato dal tailleur d’ordinanza di una professoressa. Per infine assumere l’espressione severa, matura e malinconica della tarda Sandrelli, mentre la Napoli adagiata sulla costa accetta i festeggiamenti del terzo scudetto di calcio, nel nome e nel segno della mano di Dio.

È bello? Non piace? Se ne resta incantati, questo sì, ma che lasci il segno in un cinefilo non è detto. Io personalmente la sequela delle frasi ad effetto non l’ho gradita: prima divertito, poi annoiato, perché non più sorpreso. Chi sorprende è la sicurezza con cui Celeste Dalla Porta esibisce il suo sorriso studiato, elargito a seconda dei casi con molto mestiere, ragazza dallo sguardo magnetico, che non ha paura di guardare dritto negli occhi, che sa soggiogare chiunque, con il risultato, però, di restare sola per sempre. Lei, quindi, brava, bisogna vedere se è capace e ha il talento per confermarsi. Per ora è ancora troppo poco per diventare qualcuno. Gli altri sono all’altezza delle attese ma chi si erge maestoso è Beppe Lanzetta, magistrale attore che impartisce una lezione di grande recitazione. Il migliore in assoluto.

Il voto è solo un compromesso tra quello che mi è parso e il giudizio su un film indubbiamente realizzato molto bene, con tutti i crismi che riconosciamo ad un autore dalla personalità ben definita, con una sua poetica e l’amore per la sua terra, che ama raccontarla con i miti e i fantasmi che vi intravede. Una personalissima idea di messa in scena che sotto la forma del minimo grottesco ne mette in risalto le assonanze e le dissonanze che ritiene le varie facce di uno stesso pianeta. Come se sia un luogo capace di dividersi pur essendo unico. Napoli, per lui, è una sirena come la protagonista, che sa unire cielo e terra, sacro e profano, peccato e santità. Questo film è un viaggio, un’odissea che abbraccia un lungo periodo che parte il 1950 e termina oggi. Grande stima per la fotografia di Daria D’Antonio, per le musiche sempre ricercate di Sorrentino, al di fuori delle quali devo estrapolare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante perché – qui il regista mi ha toccato un lato debole – è da sempre uno dei miei brani preferiti e ascoltarlo due volte mi ha costretto a cantarlo a squarciagola durante la visione. (Da recuperare l’album L’alba, in cui c’è anche Il tagliacarte).

Un viaggio del cuore per l’autore, un viaggio nel tempo, in quell’assassino chiamato tempo, necessariamente fatto tramite una figura femminile, perché, come dice il regista, “le donne sentono il passare del tempo in una maniera più consapevole, coscienziosa, anche più dolorosa di quanto lo sentono gli uomini. E poi in questo lungo viaggio verso l’affermazione della libertà, per ragioni culturali e storiche, le donne trovano sempre più ostacoli degli uomini: quindi mi sembrava evidente che questo amore per la libertà lo potesse godere appieno una donna, più di un uomo.”

Comunque, non è detto che il modo migliore per girare un film sia di farlo recitare con slogan. I personaggi rischiano di non essere credibili. Per fortuna sono così veri, così umani con tutte le loro debolezze.

Il film inizialmente si sarebbe dovuto intitolare come il romanzo che aveva scritto Jep Gambardella ne La grande bellezza, L’apparato umano, perché la vita di Parthenope, a detta di Sorrentino, “è costellata da una miriade di incontri di varia natura: familiare, sentimentale, sessuale, professionale o a volte paterna senza che la figura di riferimento fosse il padre. E questa costellazione di esseri umani che, attraversavano la vita di Parthenope, voleva essere una rappresentazione di molte anime della città, non di tutte ovviamente, talmente tante da rappresentare un apparato di un’umanità napoletana». Il regista ha rinunciato all’idea in quanto trovava “orribile” citare se stesso. Perfettamente in linea con il suo modo di pensare e lavorare.

Comments